日々、一児の男の子と格闘しているYu-riです。

今回も子どもが「卵アレルギー」になった時の話しの続きです。

今回は血液検査の結果と子どもの卵アレルギーの治療について書いていきます。

当日の食事

前の記事にも書きましたが、卵黄を始めて2回目の時に食物アレルギーがでてしました。

当日の離乳食メニュー

- パンがゆ 「小さじ4」

- きゅうり 「小さじ1」 初めて

- かぼちゃ 「小さじ3」

- 卵黄 「小さじ2」 2回目

離乳食は普通にモグモグ食べて終わりました。そのあと、ミルクを飲みました。

当日の症状

離乳食をたべて30分後ぐらいからまぶたのあたりが赤くなりますがあんまり目立たない

⇓

離乳食後40分 両まぶたが真っ赤になってさすがに異変に気付く

⇓

離乳食後60分 体にも蕁麻疹が出てきました

⇓

離乳食後90分 目や耳や体全体に蕁麻疹がでて、ピークでした

赤ちゃん自体は熱もなく、体を掻くそぶりもありませんしたが午後の離乳食はあまり食べませんでした。

蕁麻疹後、小児医院にて

小児科ではその日の離乳食の内容を聞かれました。身体や口の中をチェックしてもらい、採血もしました。

先生

きゅうりも初めてだけど、アレルギーはたぶん卵ですね。採血もしましょう。

症状は蕁麻疹までなので、とりあえず今日はお薬を飲んでください。症状が続いていたら、1日1回薬をのんでください。今日はお風呂は入っても大丈夫だけど、長風呂は禁止で症状がでているところはこすらないようにしてください。

採血の結果は来週でるので、また来週に受診してください。症状や採血の結果次第では近くの大学病院に紹介します。

1週間後の採血結果

卵アレルギーがでて、小児科に1週間後に採血の結果を聞きに受診にいきました。

ちなみにその間は卵は食べませんでした。

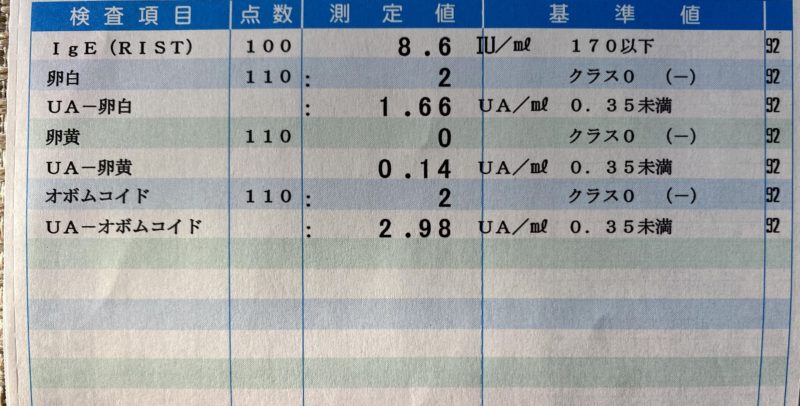

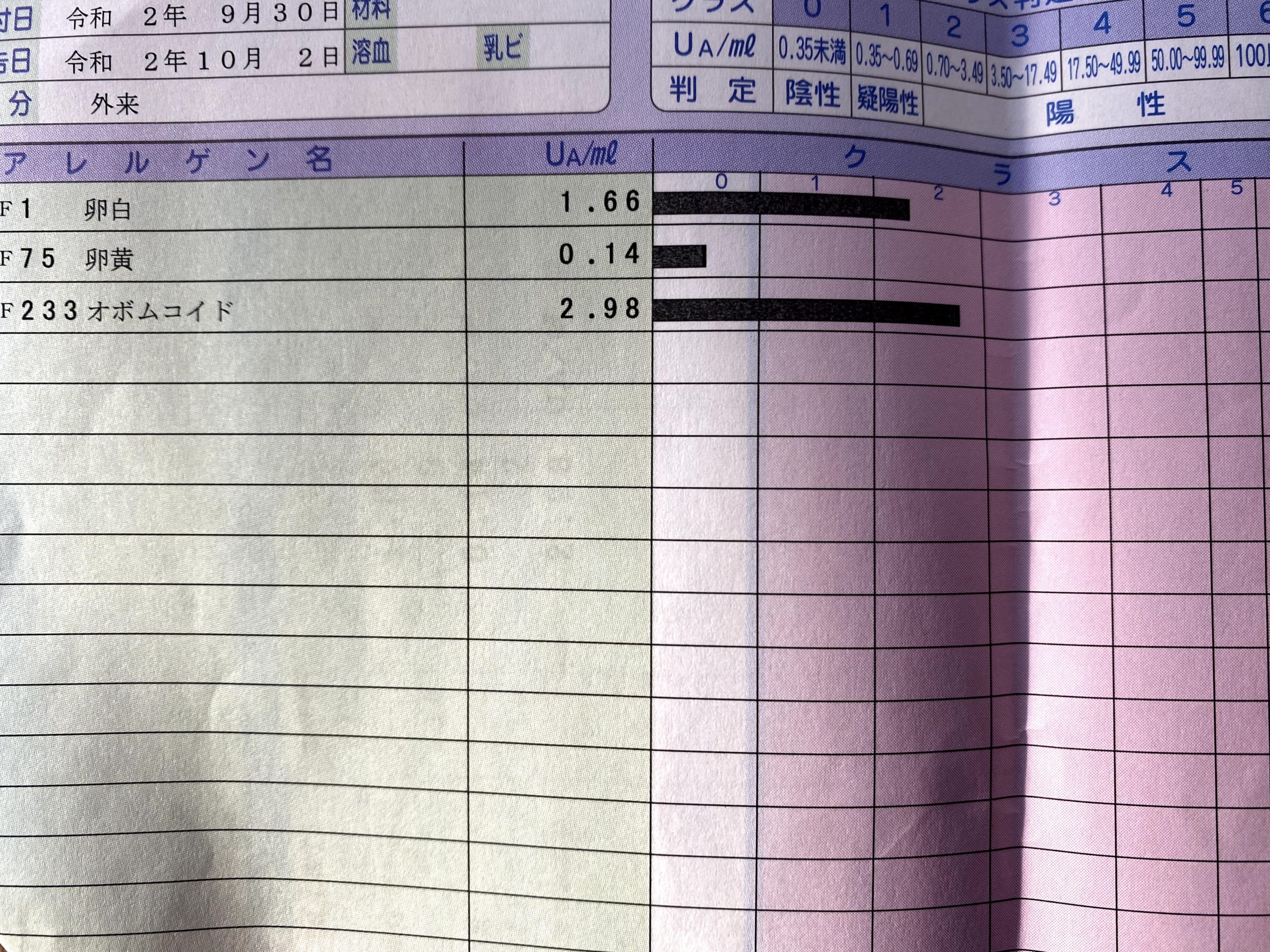

アレルギー結果

IgE:おおまかなアレルギー検査

IgE抗体が抗原(アレルゲン)と結びつくと、アレルギー症状が引き起こされます。そのため、様々な抗原に対する特異的IgE抗体を調べることで、アレルギーの原因となり得る物質を知ることができます。しかし検査でIgE抗体の存在が証明されても、抗原への「感作」を示すものの、それが必ずしも発症に関っていることの証明にはなりません。

このため、あくまでも食物アレルギーの診断の補助として参考にされています。

IgE 卵白:卵白に特化したアレルギー検査

IgE 卵黄:卵黄に特化したアレルギー検査

Ige オボムコイド:卵白のなかのオボムコイドに特化したアレルギー検査

検査値のところに書いてあるクラスですが

特異的IgE抗体の数の多さによって、クラス0〜6までの7 段階に分類されます。

クラス0〜1が「陰性」、クラス2が「疑陽性」、クラス3以上が「陽性」と表示されますが、クラス3なら絶対にアレルギー症状が誘発されるというわけでないのにも注意が必要です。クラスが高いとその食品に対するアレルギーである確率が高まるというわけらしいです。

また、特異的IgE抗体の検査値のみで食物アレルギーの診断はできないとのことです。

わたしの子どもはクラスでいうと卵白とオボムコイドがクラス2でした。なので疑陽性よりは陽性の範囲でした。

治療方針

食物アレルギー診療の手引きでは

「正しい診断にも基づいた必要最低限の原因食物の除去」

必要最小限の除去とは食べると症状が誘発される食物だけを除去するが原因食物でも症状が誘発されない”食べられる範囲”までは食べることが大事とのこと

わたしの子どもも先生との治療方針で少しずつ食べていくことになりました。

まずは卵の黄身➡白身の順番で食べていくことになりました。

step①

固ゆで卵黄:小さじ1杯(もしくは小さじ0.5杯)から開始

固ゆで卵黄1個には固ゆで卵白の成分が約0.01g混入されているとのこと

step②

固ゆで卵白:耳かき1杯から(0.03g)開始

1週間ごとに約1.5倍ずつ増量

目標固ゆで卵白量は固ゆで卵白半個(約25~30g)

step③

スクランブルエッグ(3分加熱):1gから開始

1週間ごとに約1.5倍ずつ増量

まとめ

子どもが卵アレルギーになった後の血液検査と治療方針について書きました。

わたしの子どもはクラス2程度でそこまで抗体が多いわけではないので、大病院などへ紹介はなく近くの小児科で様子をみていくことになりました。

食物アレルギーの治療方針は食べさせないではなく、食べれる範囲で食べていくことが大事とのことみたいです。昔は食べさせなかったみたいですが、今はこのような治療方針みたいです。

1歳未満にでた食物アレルギーは比較的改善するみたいなので、まずは小児科にいって治療を考えていくことが大事ですね。